粘結稀土永磁材料是永磁材料中不可或缺的分支,其中,1988年成功開發(fā)的各向同性 NdFeB 快淬磁粉,憑借其優(yōu)異的性價比,至今仍在粘結稀土永磁領域占據主導地位。粘結釹鐵硼通常將快淬NdFeB 磁粉末與聚合物混合,通過模壓、注射、壓延或擠出等工藝成型,再經表面處理制成各種形狀和尺寸的磁體。與傳統粉末冶金(燒結)法制備的釹鐵硼永磁體相比,粘結磁體具有生產成本低、生產效率高;尺寸精度高、適合復雜形狀成型;可實現整體多極充磁,磁路設計自由度大等顯著優(yōu)勢。

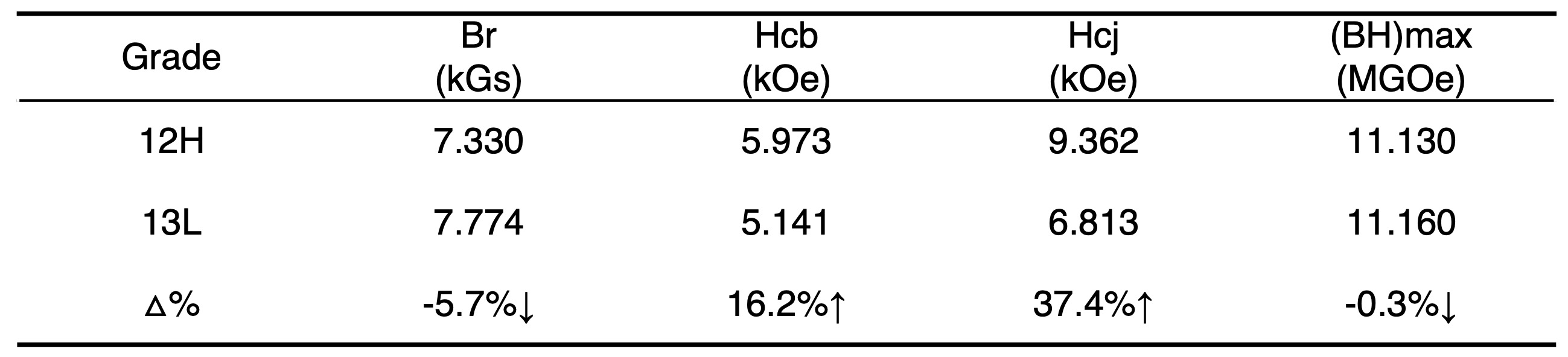

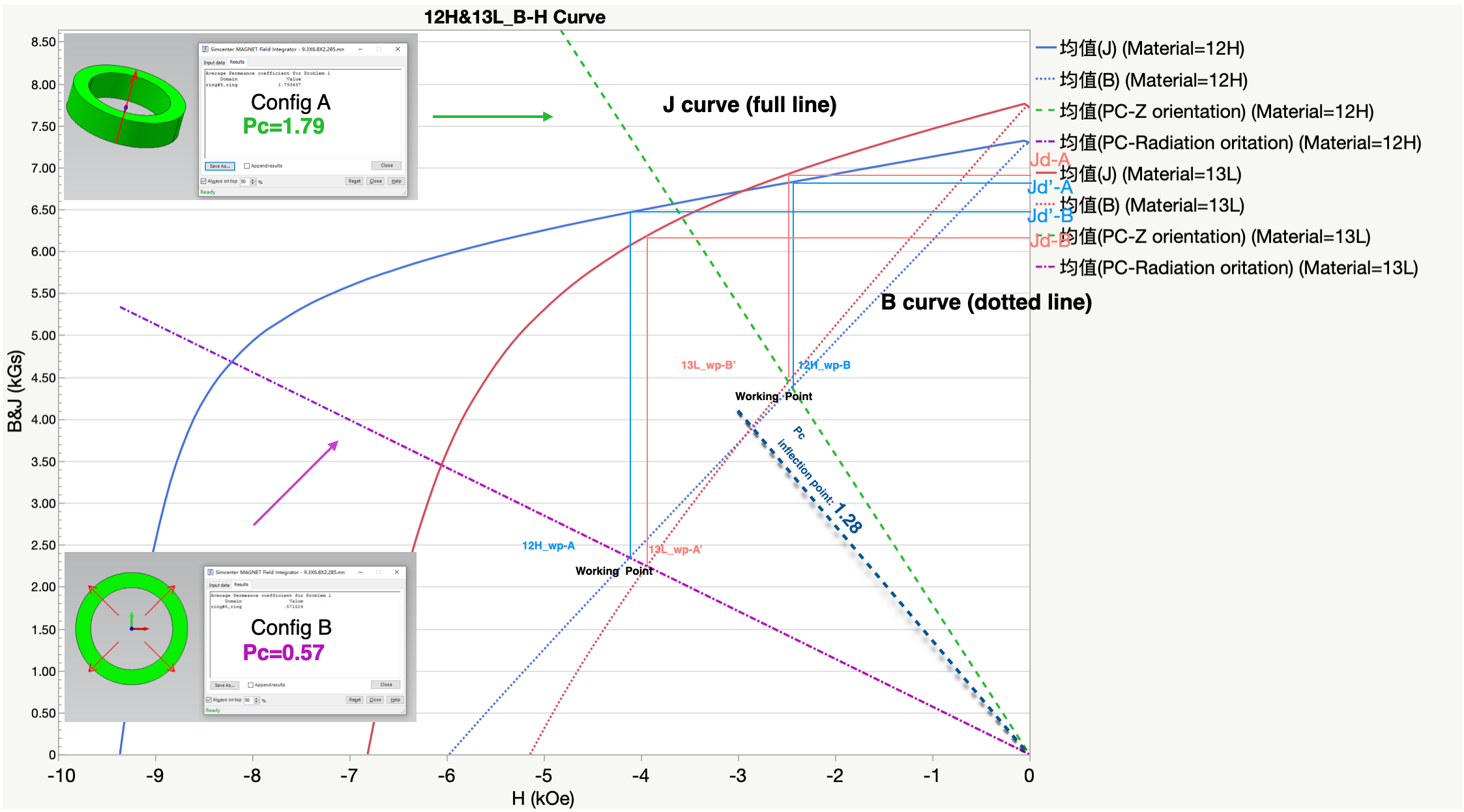

近期,我們在一款各向同性粘結圓環(huán)上觀察到一個值得探討的現象。矯頑力(Hcj)和剩磁(Br)在什么情況下對磁鐵設計更重要,我們選出對應的代表性能13L和12H(圖1展示了13L和12H材料性能對比)。其中,13L的剩磁(Br)比12H高出約6%;另外,13L的內稟矯頑力(Hcj)相對較低,理論上更容易實現充磁飽和。

圖1. 12H和13L材料的退磁曲線性能對比

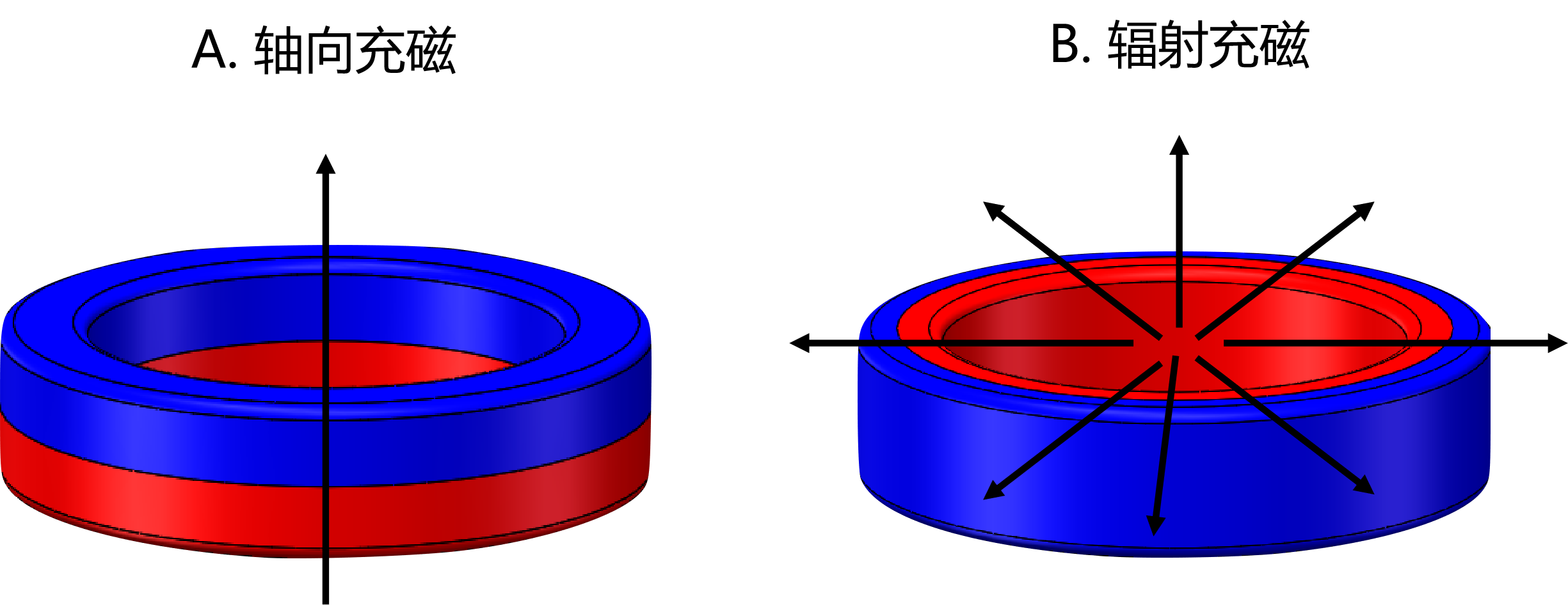

磁環(huán)的尺寸為D9.27xd6.83xH2.255,采用兩種充磁方式:①軸向充磁(圖2中方式A),測量磁矩(Magnetic Moment)大小;②輻射充磁(圖2中方式B),測量距離磁環(huán)表面0.7mm處面掃描Z向表磁峰值(Bz)。

圖2. (A)軸向充磁取向; (B)輻射充磁取向

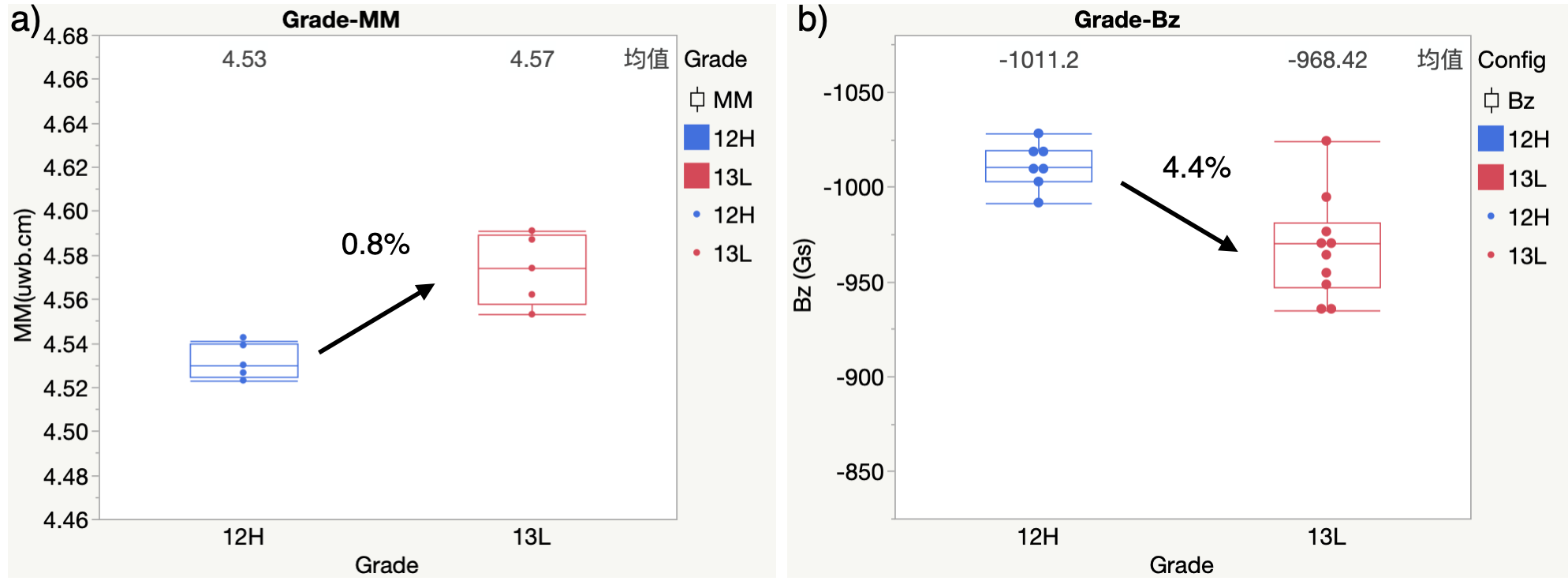

兩種測量方式結果如圖3所示:

軸向充磁(A方式):12H的平均磁矩為4.53 μWb·cm,比13L的4.57 μWb·cm低了0.8%。

輻射充磁(B方式):12H的平均Z向表磁為-1011.20 Gs,比13L的-968.42 Gs高出4.4%。

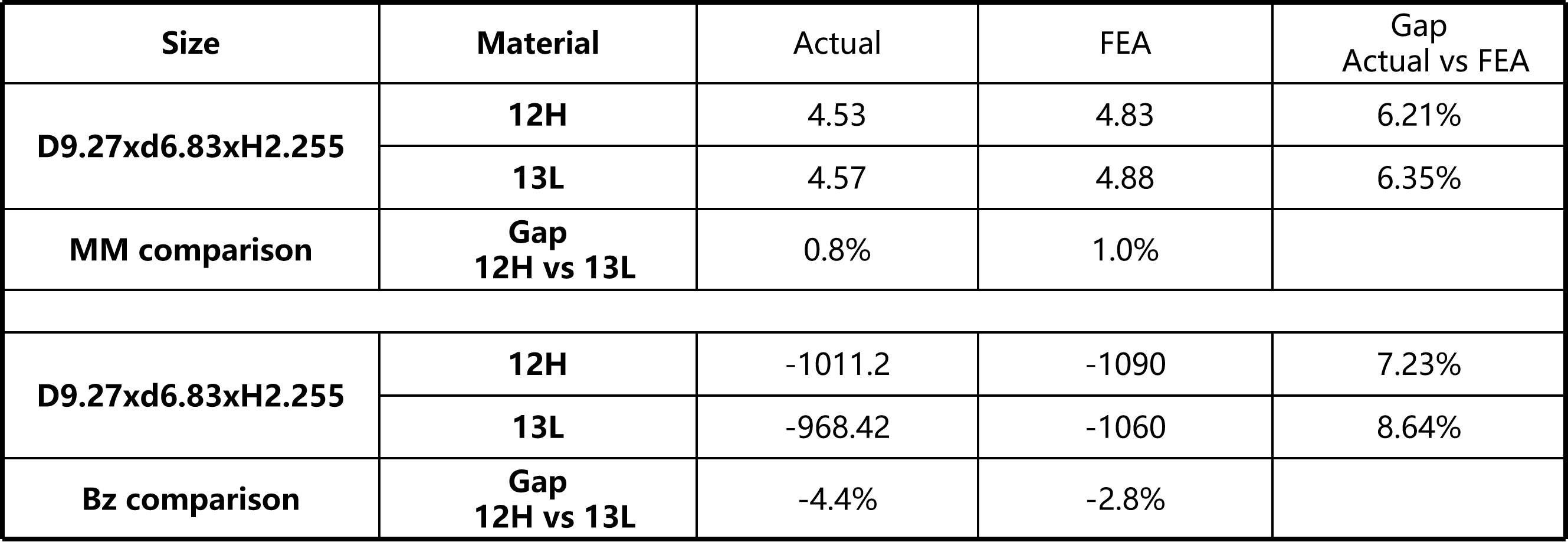

為了驗證這一測量結果,我們同步做了有限元分析(FEA)仿真對比(表1)。仿真結果與實測結果一致:在軸向充磁條件下,13L的性能略優(yōu);而在輻射充磁條件下,12H的性能反而更好。那問題來了,13L與12H相比,性能孰優(yōu)孰劣?為什么不同的充磁方式(對應不同產品的使用要求),會有完全不一樣的結果?

圖3.a)12H&13L軸向充磁磁距對比 b) 12H&13L輻射充磁表磁對比

表1.FEA仿真對比13L和12H材料在不同充磁方式下的性能

為了探究原因,我們將12H和13L的B-H/J-H退磁曲線圖疊加分析(圖4)。觀察可見,當H=0kOe時,13L的剩磁(Br)確實高于12H。隨著反向磁場的增大,13L的退磁曲線(B-H和J-H)下降較12H更快。在H=-3kOe時,出現交點。通過FEA計算,得出該磁環(huán)在軸向充磁狀態(tài)下的磁導系數(Pc值,Permeance Coefficient)為1.79,而在輻射充磁狀態(tài)下的Pc值為0.57。在圖4的退磁曲線圖中,我們分別繪制了對應這兩種PC值的負載線(工作線),可以看到:

當磁環(huán)軸向充磁(Pc=1.79)時,負載線與退磁曲線的交點顯示,13L在工作點的實際磁感應強度(Jd-A)高于12H在工作點的值(Jd'-A)。

當磁環(huán)輻射充磁(Pc=0.57)時,負載線與退磁曲線的交點顯示,13L在工作點的實際磁感應強度(Jd-B)低于12H的值(Jd'-B)。

圖4.12H&13L退磁曲線及不同PC值下的工作點分析

不難看出,磁體對外表現出的磁性能并非僅由材料的剩磁(Br)決定,而是受到材料矯頑力(Hcb/Hcj)、退磁曲線形狀(斜率/下降趨勢)以及產品具體應用狀態(tài)下的磁導系數(Pc值)所確定的工作點的綜合影響。

對于各向同性粘結釹鐵硼材料,其制造工藝決定了內部的NdFeB磁粉晶粒是完全隨機取向的(易磁化軸(c軸)是完全隨機分布的)。這種隨機性導致在反磁化過程中,那些易磁化軸接近反向磁場方向的晶粒,其磁矩在較低的反向磁場下就很容易發(fā)生反轉;那些易磁化軸接近垂直于反向磁場方向的晶粒,其磁矩反轉需要很高的反向磁場(需要克服很大的磁晶各向異性勢壘),不同取向的晶粒在不同強度的反向磁場下發(fā)生非同步反轉,從而產生相對傾斜的退磁曲線。當負載線交在臨界點以上時(即Pc>1.28),磁體受自身退磁場的影響相對較小,13L剩磁高的優(yōu)勢得以發(fā)揮;但當負載線交于臨界點以下時(即Pc<1.28),磁體受到較強的自身退磁場作用。此時,13L退磁曲線下降較快的特性導致其有效磁感應強度(B)衰減幅度大于12H,最終表現為12H的對外磁性能優(yōu)于13L。

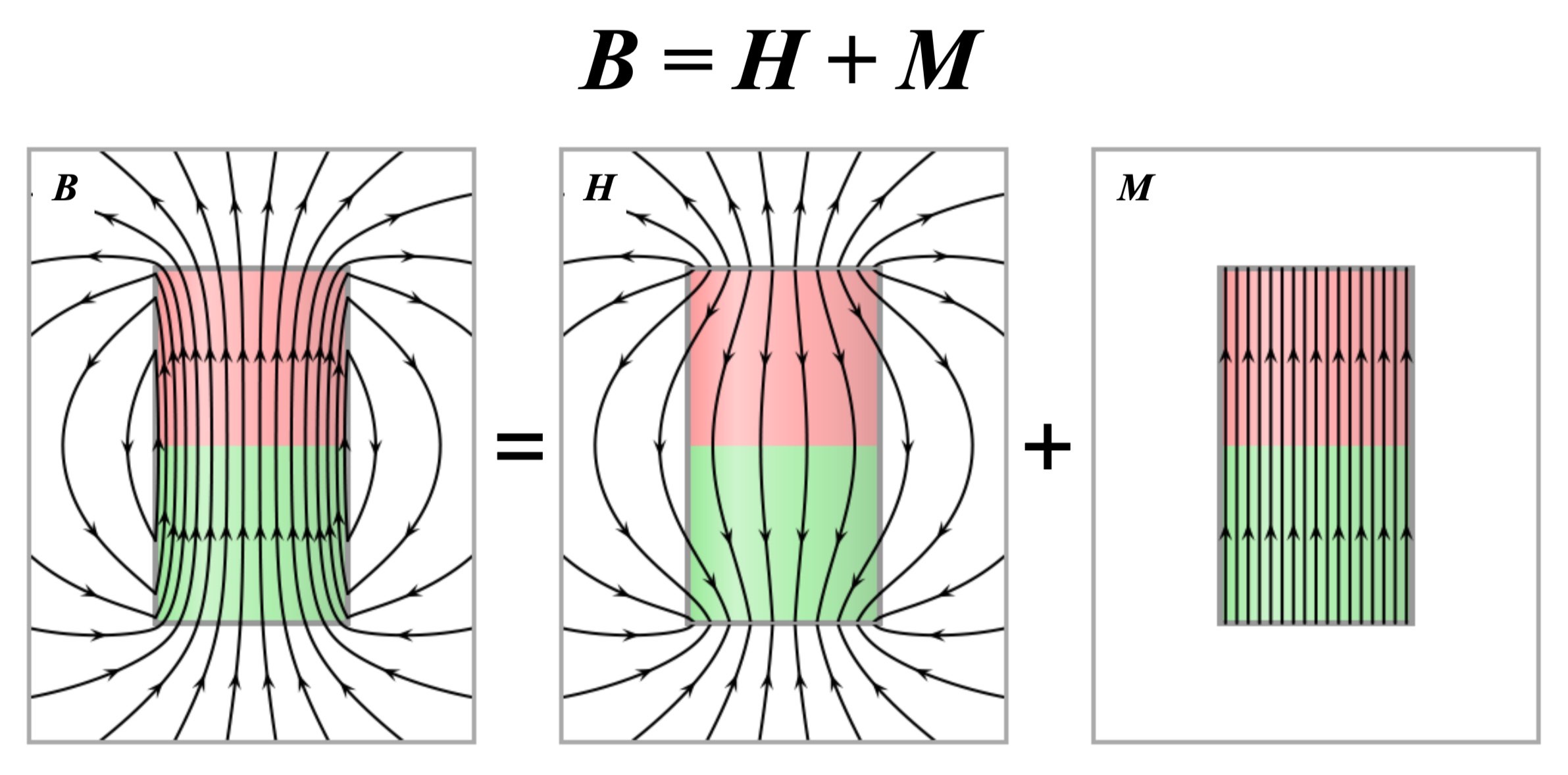

對于自退磁,可以用“磁荷”等效模型來理解(圖5),永磁體被磁化后,其內部磁距有序排列。在磁體的上表面(磁化方向北極),等效為“正磁荷”(+σm),在下表面(磁化方向南極),等效為“負磁荷”(-σm)。這些等效磁荷實質上是表面未抵消磁矩的體現,是磁化強度 M 在表面法向分量的體現(σm= M·n)。“正磁荷”產生向外發(fā)散的磁場,“負磁荷”產生向內匯聚的磁場。在磁體內部,這兩者疊加形成一個與磁化方向相反的磁場,即退磁場Hd。理論表明,退磁場Hd與磁化強度M成正比,方向相反:

Hd=-N*M

其中N為退磁因子(Demagnetizing Factor),其值取決于磁體的幾何形狀和磁化方向。將此關系代入磁學基本方程:

B=Hd+M

=Hd-Hd/N

=Hd*(1-1/N)

PC=B/Hd=1-1/N

可以看到,磁導系數Pc值與退磁因子N直接關聯,取決于磁體形狀和磁化方向,反映永磁體抵抗退磁場影響的能力。Pc值越大,磁體工作點靠近 Br(剩磁),磁體越難退磁,工作點越穩(wěn)定。Pc值越小,工作點越靠近退磁曲線的“膝點”,磁體越容易受到退磁場或外部干擾場的影響而發(fā)生性能衰減。

圖5.“磁荷”等效模型示意圖

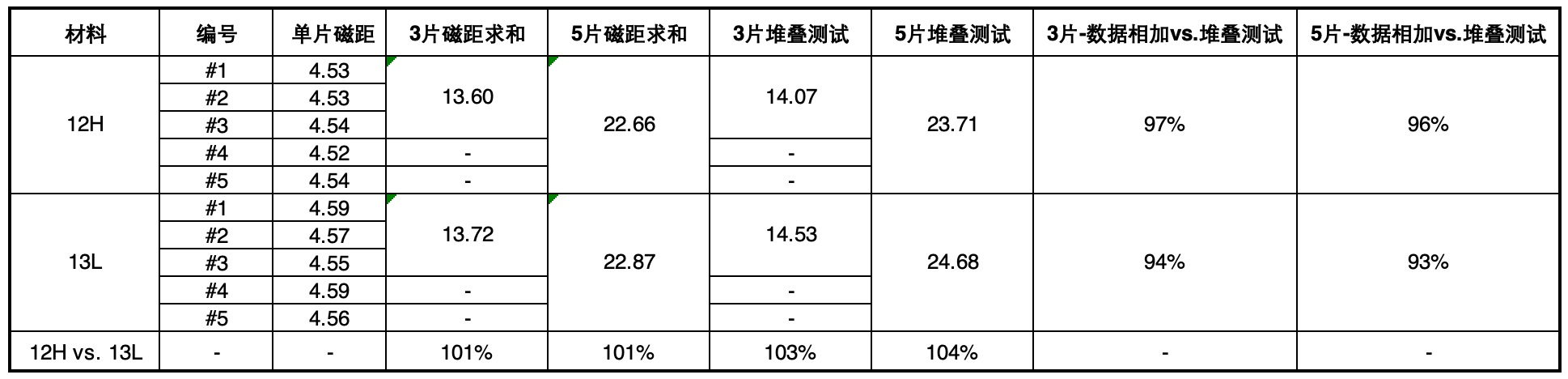

為了直接驗證退磁場的作用,我們設計了如下實驗(DOE):

將上述軸向充磁圓環(huán),一一對應,單片測量并記錄其磁距。

將測量過的單片磁環(huán)沿其厚度方向(軸向)堆疊(接觸良好),測量堆疊體的總磁矩。

將堆疊體的實測總磁矩與各單片磁矩之和進行對比(表2)。

實驗結果表明:堆疊體的實測總磁矩要高于各單片磁矩的算術和。并且,隨著堆疊片數的增加(3片→5片),兩者之間的差值進一步增大。這一結果與理論預測完全吻合:

軸向充磁的磁環(huán)沿軸向堆疊,等效于增大了磁體在磁化方向(軸向)上的長徑比(L/D)

長徑比增大導致退磁因子N減少

N減少意味著自身退磁場Hd(Hd=-N*M)減弱

Hd減弱等效于增大了有效磁導系數Pc(Pc=1-1/N)

Pc值增大使得工作點上移,磁體對外表現出的有效磁感應強度B和總磁矩增強。

表2. 12H與13L磁環(huán)疊片磁距DOE結果表

綜上所述,產品設計者要打破“高剩磁=高性能”的認知誤區(qū),Pc值設計不足,其內部強大的退磁場(Hd)會嚴重削弱自身的有效磁感應強度(B)。結果就是,材料本身的優(yōu)異磁性被自身的“形狀短板”(低Pc值)所抵消,無法轉化為對外部系統的有效磁場輸出。如同一臺高性能引擎安裝在不匹配的車架上,無法發(fā)揮其潛力。

Pc值定義了“生存環(huán)境”: Pc值直接決定了磁體在開路或工作回路中的工作點位于其B-H退磁曲線上的位置。一個高且穩(wěn)健(Robust)的Pc值:

將工作點推高:使其更靠近剩磁點(Br),最大化利用了材料的磁能。

遠離“膝點”危險區(qū):膝點以下是磁體發(fā)生不可逆退磁的敏感區(qū)域。高Pc值在工作點與膝點之間建立了寬闊的“安全緩沖區(qū)”。

提供抗干擾韌性:需要充分考慮磁體在后端的制程和工作環(huán)境下,是否面臨高溫(導致內稟矯頑力Hcj下降)、是否有外部反向磁場、是否有動態(tài)負載變化等挑戰(zhàn)。一個設計裕度充足的Pc值,是磁體抵抗這些干擾、維持穩(wěn)定工作點、避免性能驟降甚至永久失效的最有力屏障。Pc值是磁體在惡劣工況下的“免疫力”指標。